Noh Talk

Noh Talk

2013年4月末、東京・渋谷の観世能楽堂に、二十六世観世宗家、観世清和氏を訪ねた。

今年は、観阿弥が生誕して680年、世阿弥が生誕して650年という節目の年。多忙の合い間を縫い、時間を取ってくださった宗家に、今の思いを伺った。

温かく、やさしい言葉、その姿はゆったりと、それでいてきりっとした自然体である。

宗家の熱のこもったお話を伺いながら、最近は忘れていた「不惜身命」という言葉が、ふと頭をよぎる。能楽の今、そしてこれからのために、一身を投げ出す宗家の思いが、心に沁みた。

![]() 第1部 能を伝えていくために

第1部 能を伝えていくために

聞き手:内田高洋(the能ドットコム) 写真:大井成義

第1部 能を伝えていくために

節目の年に、観世家の文化財を公開展示

内田 2013年は、観阿弥生誕680年、世阿弥生誕650年という節目の年と承っています。観阿弥、世阿弥は能の大成者であり、観世流のみならず、今の能楽界全体にとっての偉人です。このような節目の年をお迎えになり、宗家はどういうことをお考えになっていますか。

観世 観阿弥、世阿弥の生誕を、子孫としてお祝いできることは、大変に幸せなことです。これは能楽の世界が続いてこなければできなかったことですから。光栄で有難く、歴代のご先祖様に深く感謝しています。

観世家には世阿弥の自筆本も伝わり、観阿弥がつけたであろうと云われる能面も伝わっております。世阿弥の自筆本を見ることもあれば、観阿弥の汗がしみこんでいる能面を、自らつけることもあるわけです。そのとき、先祖の汗じみと私の汗が渾然一体となって、ふとそれが口に入る。すると大げさですが、先祖のDNAと私のDNAが、700年の時空を超えて出合うように感じます。先祖に対する畏敬の念とともに、先祖を身近に感じる気持ちがあります。

内田 記念事業として、観世家所蔵の先祖伝来の宝物、文化財を公開されていますね。観阿弥生誕680年、世阿弥生誕650年記念「風姿花伝 観世宗家展」ですが、東京・銀座の松屋で開催された同展を拝見しました。宗家とは比すべくもありませんが、わずかながら私も時を超えて近づけたかなという感覚を覚えました。

観世 展示会のスピーチでも申し上げましたが、これらの所蔵品は幾多の戦乱、災害をくぐり抜けて伝えられてきました。文書には焼け焦げの見られるものもありますが、それを見るたび、先人たちの思いの深さ、苦労の重さをひしひしと感じます。大変な努力により伝えられた宝物を、多くの方に見ていただきたい思いがありました。

東京の後は京都の承天閣美術館で開催しました。同美術館は観阿弥・世阿弥父子と縁の深い足利義満公により創建された相国寺の境内にあります。ゆかりある場所で、展示会をさせていただくことができました。義満公が、京都の今熊野神社で観阿弥・世阿弥父子と出会ったことが今の能につながっています。明年2014年はその出会いより640周年で、記念の年が続きます。

翁(肉色)(おきな にくしき)〔平安時代:弥勒(みろく)作〕。能以前の祈りの芸能「翁」の専用面。

世阿弥自筆の『花伝第六花修(かでんだいろくかしゅ)』〔応永中期〕。世阿弥の自著が残る唯一の『風姿花伝』原本。観世宗家にのみ伝わり、家宝とされている。

花色地亀甲鶴袷狩衣(はないろじきっこうつるあわせかりぎぬ)。徳川秀忠公より拝領したもの。紺地金襴の鶴亀で一対となっており、別に亀をあしらった袷狩衣もある

内田 世阿弥の生きた時代、観世家のことについては、また第2部で詳しく伺いたいと思います。

秋には名古屋でも展覧会を予定されています。

観世 松坂屋美術館で10月19日より11月24日まで予定しております。ぜひお運びくださり、観阿弥、世阿弥の生きた時代に思いをめぐらせていただきたいと思っています。

内田 演能など、催しもたくさんありますね。

観世 7月8日、9日にはフランスのシャンパーニュ地方ランスのフェール城公演で「翁」「羽衣」を舞い、7月20日にご当地の山形で、復曲した「阿古屋松」を再演します。7月30日には東日本大震災の義援能で「鉢木」「善知鳥」を舞い、10月18日に観世会企画公演で「檜垣 蘭拍子」、11月16日に大槻自主公演で「姨捨」の大曲に臨みます。

ユニークな取り組みでは、東京芸大の邦楽科(能楽専攻)の学校説明会(会名:能と邦楽のススメ)があります。8月8日に能の公演だけではなく、尺八、筝曲、長唄囃子など他ジャンルの出演を得て、小・中・高校生に無料でご覧いただく企画です。いろいろなところで保護者の方やその上の世代の人たちにも話しているのですが、能の家に生まれなくても、能楽師をめざすことはいくらでもできるのです。このような機会に、保護者の方や子どもたちに興味を持っていただいて、能の世界に飛び込んできてもらえればと思います。

義援能、芸大の学校説明会(能と邦楽のススメ)については、「the能ドットコム」読者の皆様にチケットをプレゼントいたします。

内田 これは大変、有難うございます。

![]() 観世宗家からのチケットプレゼント(終了しました)

観世宗家からのチケットプレゼント(終了しました)

能から日本の原点を考える

内田 約700年にわたって続いてきた能楽ですが、この長い伝統を継承される取り組みのなかで、日々感じておられることを、お聞かせください。

観世 先日、万葉学者でおられる中西進先生主催の「日本の原点を求める〜混迷する現代のために〜」という講演会に、講師として参加しました。その場で日頃考えていることを取りまとめて講演しましたので、ご紹介したいと思います。講演会では、中西先生、映画監督の篠田正浩さんとご一緒させていただきました。冒頭で、中西先生がとても素晴らしいことをおっしゃいました。日本の原点は「調和」「象徴」「尊敬」であると。

調和とは、思いやりの気持ちや人間同士のつながり、信頼関係を土台にした生き方のことを示しています。また象徴とは、具体的なものを通して、ものごとのさまざまなあり方を表す仕組みや方法を指します。能の世界では、たとえば観世家伝来の世阿弥の自筆本や、本面と呼ばれるオリジナルの能面などが、それにあたります。中西先生は特に能面の美こそが、能楽を外から見るときに一番視覚的に訴えかけてくるものだと語られ、世界に類を見ないものだと評価されました。尊敬は、人間の根本である人を敬う心のこと。薪を背負う二宮尊徳の像の話を例に挙げておられました。

こういったお話を受けて、私は能から見た日本の原点に触れてゆきました。たとえば能には後見という役があります。後見は一見、補佐役のように見えますが、決してそうではなく、一曲を無事に終わらせるための総監督、責任者です。万が一シテが舞台で倒れたら、後見が後を引き継いで最後まで演じます。いったん始まった能を中止させない。その覚悟と備えが、後見という存在にあります。なぜ能は後見を置くかといいますと、能が神霊と出会い、対話し、亡者を供養するものだからでしょう。途中でやめては、神霊、亡者とは語れなくなってしまう。最後までやり遂げなければならない神聖なものなのです。後見からでもそのようなことが見えてきます。

また大昔の能舞台が神殿に向けられていたことや、神霊の降臨を受け、天下泰平・五穀豊穣を祈る儀式のような「翁」を見ても、能舞台が神霊との関わりを持つ場であったことが、うかがえます。そして仏教との出会いを通じて、能は大きく変動し、演劇的な広がりと深みが加えられてゆくのです。猿楽が「修正会(しゅしょうえ)」「修二会(しゅにえ)」といった法要のなかで演じられ、寺院の建立や修繕のために寄進を募る「勧進(かんじん)」の行事のなかで演じられることで、多くの人びとの目にさらされて芸が磨かれ、仏教の教えを取り入れて内容も深まっていったことでしょう。

若女(わかおんな)〔江戸時代:河内(かわち)作〕。江戸時代最高の能面打ちとして名をなした、観世座付き面打師・河内による創作。古典的能面の最後の創作といえるもので、観世宗家では「さみしい若女」と呼ばれている。

萌葱地蜀江錦翁狩衣(もえぎじしょっこうきんおきなかりぎぬ)。徳川家康公より拝領したもの。

萌葱地蜀江錦翁狩衣(拡大)

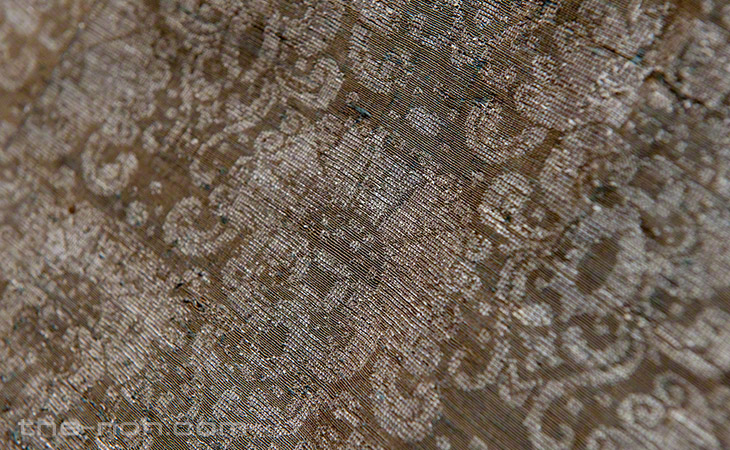

薄茶地唐花文様銀襴翁狩衣(うすちゃじからはなもんようぎんらんおきなかりぎぬ)。徳川家康公より拝領したもの。舶載の裂地を用いたと思われる貴重な品。

薄茶地唐花文様銀襴翁狩衣(拡大)

内田 そこからも能がいかに神霊世界、彼岸の世界に近いかがよくわかりますね。

観世 世阿弥が考えた「複式夢幻能」の構成は、この異界とのつながりを非常に上手に表現します。冥界に去った者たちが、旅僧の前に現れ、旅僧との問答や、みずからの舞を通してこの世にメッセージを残し、消えていく。「私の生きた姿を忘れないでくれ」と。死者の強い思いを劇的に伝えるこの形式があったからこそ、能は今日に至るまで、これほどの生命力を持っているのでしょう。ここで表現される、亡者供養、追善供養の心こそ、私たちの心の原点であり、日本人のやさしさの表現ではないでしょうか。能楽が今に生きているのは、その心の原点を大切に貫いてきたからこそだと思います。

また能は、省略を美とする演劇だとよくいわれます。舞台もシンプルでリアルな小道具もなく、照明を明るくしたり暗くしたりすることもありません。面をつけていますから、きめ細かい顔の表情で表現することもありません。作物という舞台装置はありますが、一枝の桜の造花で全山の桜を表し、枠組みだけで、舟を表したりする。具象的なものを徹底して捨て去ることで、観る人の想像力に訴え、純粋な情念の世界を表します。省略して余白をつくり、余白に物語らせる。日本画や茶道にも見られる手法ですが、それこそが日本の美の精神です。

省略により美を生み出すことは、限られた型の表現しか持たない能の所作や舞にもいえます。やや面を下げて眉のあたりに手をかざす「シオリ」という型だけで、泣くことを表し、悲しみを表現します。一見複雑そうな舞も、立ち方の「カマエ」や歩き方の「ハコビ」、扇を正面に出す「サシコミ」などの基本の型の組み合わせで構成されます。立っているだけに見える「カマエ」であっても、その空間にエネルギーをみなぎらせて、四方八方から鋭く引っ張られるような、力の均衡のもとでしっかりと立っているのです。能の型は、人の動きのなかから、必要なものだけを厳選して残し、極度に圧縮してつくられています。

内田 削って削って、もっと削って、ごくわずかに残されたものですね。

観世 型を舞台上で現すことは、具象画ではなく、一種の抽象画を描くようなものです。700年に及ぼうかという歴史のなかで、洗練されてきておりますから、非常に密度が高い。能の動きは普段のからだの使い方とは違い、独特です。なかなか言葉では説明できませんが、からだの内奥の微細な、いわば細胞レベルの感覚で紡ぎだす動きのように思います。右手をわずかに上げるだけの動作ひとつであっても、その型には先人の美の精神が宿っています。私たち能楽師は、繰り返し学ぶことで、型を心とからだになじませ、伝統の美を受け継ぐのです。つまり、型は日本の精神、日本文化の結晶であり、美しい型には、おのずと美しい心が宿る──、というような話をさせていただきました。

能楽を含め、古典の世界では、礼儀がなっていなかったら話になりません。観世家の家訓においても、小さな子どもであろうが、礼儀作法がなっていない者には稽古をつけてはならないという掟があります。それを700年間貫いてきました。ところが、現代人はそれをナンセンスだと考える。

現代はファストフードの時代で24時間、好きな時に何でも自由に食べられる。一方、時間に追われてせわしない日々を送っている。今日太陽を見たかな、月は出ていたかな、と首を傾げるような。今はもう、そのような時代になってしまいました。しかし、それではいけません。もっと自然回帰できないものでしょうか。太陽が昇ってゆく間に、生かされている自分を感じて、南中し、西の海に沈むのを感じる。難しいことではないと思うのですよ。それがないと、日本の文明は、今後沈滞してしまうのではないかと思います。

役者には地獄を見る、地獄を見させる稽古が必要

内田 能楽師として、技芸を磨いていくために、何が大切だとお考えでしょうか。

観世 今年のお正月、日本経済新聞の紙上で歌舞伎の坂東玉三郎さんと新春の対談をいたしました。そのなかで、稽古はやはり、地獄を見る、見させるということが非常に大事だという話が出たのです。玉三郎さんは「人様に喜んでいただくものを見せる人間は地獄を見なくてはいけない」とおっしゃっておりました。私もまったく同意で「稽古で突き抜けなければいけない」と申し上げました。

ところが「地獄を見る」などと言うと、今は体罰問題に結び付けられる懸念があります。相撲や柔道も含め、日本の伝統的なものが体罰のイメージで見られてしまうような。決してそんなことはないのです。伝統芸能でも武道でも、体罰をもって教えることはまったくの邪道です。暴力とは無縁の、地獄を見るほどの追い込み方はできるのです。地獄を見るには、その人が受ける稽古の内実が非常に大切です。うわべだけの稽古に終始しているのか、きちんと突き抜けた稽古をしているのかどうか。

今、息子の三郎太は声変わりで、謡よりも、型の稽古を主体にやらせていますが、常々言うのは、マックスでやりなさいということです。彼は学校でバスケットボール部に入っていまして、練習で疲れて帰ってくる。でも稽古はやります。そのときに、教えるほうも手加減しないから、教わるほうも絶対に手加減するなと言っています。飛び返りの激しい稽古で、膝を打ちつけようがどうしようが、マックスでやらなければいけません。謡の稽古についても風邪をひいていてもやる。血反吐を吐いてまでとはいいませんが、加減をしてはいけません。突き抜ける稽古とは加減をしないこと。それが地獄を見る、見せるということです。

地獄を見せる稽古は、教える自分にも返ってくる。師匠が手を抜いて隙をつくってはいけません。弟子や子どもはすぐに見分けますから。弟子は鏡だと思います。教えていて、出来の悪い人もいますが、そういう姿を見ながら、どう修正してできるようにするかが問われます。

自分でやれば、能はもっと面白い

観世 話は変わりますが、戦国時代に織田信長も、豊臣秀吉も、徳川家康も、そのほかの武将たちもこぞって能をやりました。なぜだと思いますか。

内田 いろいろ理由はありそうですが……。

観世 能の素晴らしさ、美しさを知っていたということもあるでしょうし、武家の教養を身につける意味もあったと思います。謡を覚えれば、源氏物語、平家物語、古今和歌集、新古今和歌集などを詳しく知らなくてもエッセンスを得ることができますから。また足利義満が取り入れたように、国を治める文化装置にする意図もあったのでしょう。

でも根本のところでは、能は観るだけよりも、やるほうが絶対に楽しいからなのですよ。

内田 私も下手な素人弟子のひとりですが、それでも、やればやるほど面白いと実感します。

観世 そうでしょう。達成感がぜんぜん違いますから。上手、下手は関係なく、一曲やり遂げる達成感は、なかなか他には見当たらないものです。能は観るだけではなくて、やることが一番楽しい。能を稽古し、そして能を観れば、倍楽しめるのです。私はその楽しさを、ひとりでも多くの人に知っていただきたいのです。

素人の方が謡や仕舞を楽しむには、稽古が苦痛ではいけません。手を抜くことはありませんが、プロを養成する場合とは違うアプローチが必要だと思います。稽古のやり方を考えるという意味で、先代の宗家(二十五世観世宗家、観世左近元正)が東京芸大で教えていたときのことが参考になります。謡を教えるとき、最初、正座で教えていたのですが、学生たちが足の痺れを気にして、集中を欠くことがありました。そこで椅子に座って稽古をするようにしました。また仕舞の稽古も、紋付袴姿だったのを、からだの動きがよくわかるようにとジャージ姿に改めさせました。形式にとらわれず、実効性の高い画期的な方法をためらいなく取り入れたのです。

能の魅力を伝える新たな取り組み

内田 能の面白さ、楽しさ、醍醐味を、多くの方々に伝えるために、これからどういうことをやろうとお考えでしょうか。

観世 今、絶対にやりたいことがあるのです。能楽堂を今までの枠にとらわれずに活用し、多くの人、特に若い人たちに、古典のエッセンスに触れていただく機会を提供したいのです。

たとえばお客様に能楽堂に来ていただいたら、ロビーで抹茶を一服召し上がっていただく。その周囲には草花が生けられて、能の情景がつくられている。お能とお茶とお花は、室町時代三兄弟で、文化的なつながりも深い。それを生かすわけです。いざ見所に入れば、能だけではなく、文楽や歌舞伎、落語など他ジャンルの古典芸能も含めて、ご覧いただくというものです。たとえば落語でも、「船弁慶」のように能に題材を求めたものを上演していただくなど、能との接点をうまく生かす舞台づくりがあってもいいと思います。

華道の世界では、私と同級生の草月流の勅使河原茜さん、小原流の工藤亜美さんのおふたりが活躍しておられます。こういう方々の協力を仰いで、ロビー周りを森にしたいですね。

昔から玉三郎さんと語り合っていた構想ですが、まだ実現していません。2013年8月に行う東京芸大の学校説明会(能と邦楽のススメ)には、その要素を盛り込み、そうした経験を糧にしつつ、今年のうちには企画を熟成させたいです。そしてぜひとも近い将来、皆様にお見せしようと意欲を燃やしています。

内田 それは楽しみです。気軽に面白さを感じて、やってみよう、という人も出てくるといいですね。

観世 また構想段階ですが、流儀を越えた連携による舞台づくりも、新しい視点で呼びかけていこうと思っています。特に同じ上掛り、京掛りの宝生流の二十世宗家である宝生和英さんとは、顔を合わせる機会も多く、能の将来についてもよく語ります。若者の柔らかい視点をお持ちですから、刺激し合い、協力しながら、能楽界を盛り上げていきたいと思います。能楽を多くの人に楽しんでもらう機会を増やす活動を、どんどんやっていければと思っています。

ここでしか買えない観世能楽堂グッズ

観世能楽堂では、ご来場いただいた方々へ向けて、限定販売の各種のおみやげ品が用意されています。観能記念のひと味違うおみやげとして、あるいはご自分用にいかがですか。

(左上から時計回りに)金箔入り縁起物の割り箸/チケットホルダー/観世流の文様入りポーチ/コロンバンと共同開発のクッキー/子どもにも大人気の「観世宗家」飴

名人芸は流儀を越える

観世 私は、喜多流の友枝昭世さんの舞台が大好きです。子どもの頃からの大ファンで、よく拝見してきました。あの方の舞台を見ると、一陣の爽やかな風が通り抜けていくのを感じます。芸風という言葉がありますが、まさに言葉通りです。能楽堂に風はないでしょうと言われるかもしれませんが、友枝さんは風を連れてくる。漲る緊張感のなかに一陣の清風が吹く。私もそういう役者でありたいなと憧れます。たとえば、「鵜飼」の前シテは、自分の欲望のままに殺生禁断の掟を破った卑しい人物です。そういう役でもあの方には品位、品格を感じます。不思議だなと思います。世阿弥の言う「離見の見」を体現されているのでしょう。のめり込んでしまう我見では、あのような舞台はできないのでしょう。

内田 お話を伺っていて、以前、宝生流の近藤乾之助先生が、能はシテが舞っていて面白くなりすぎちゃいけないんだよ、とおっしゃっていたことを思い出しました。

観世 近藤乾之助さんには、清潔感を感じます。乾之助さんは私の父と非常に親しかったのです。一時期はうちの家に乾之助さんが疎開して住んでおられたこともありました。父と多摩川の舞台で一緒に稽古もされておりました。父はよく語っていました。「清和、乾之助さんの舞台のどこがいいかっていうと、やはり清潔感だよ。能楽師たるもの、舞台で生活臭がしては駄目だよ、絶対に」。童心が清潔感につながっているように感じます。小鼓の大倉源次郎さんの企画による仕事で、乾之助さんが「乱」を舞われるのを拝見しました。とても八十歳を超えた方の舞台とは思えない童心があり、無心の境地を感じました。そのような舞台を、観世流の若い人にも見てもらいたいし、見なければいけないと思います。名人といわれる方々は流儀を越えて、素晴らしい。そういう舞台に触れてほしいのです。

観世文庫の自主公演では、同じ宝生流の髙橋章さんの「楊貴妃」を拝見しました。まことに柔らかい。どうしてあんなに柔らかいのか、すごいなと思います。あの柔らかさに触れていると、切なくなってくる。だんだん、髙橋章さんなのか楊貴妃本人なのかわからなくなる、そのような切なさがありました。

内田 他流の先生方の舞をご覧になって、ご自身のなかに昇華されることがあるのでしょうか。

観世 憧れがあります。同時に、どうやっているのかなと、謡や舞のやり方は非常に気になります。

流儀で申しますと、梅若玄祥さんです。おかげさまで私も、五老女を完演させていただきました。五老女のすべてを玄祥さんに謡っていただいて、本当によかった。彼がいなければ、私の五老女完演はなかったと思います。彼は、いろいろな面で卓越しています。少し変な言い方ですが、謡の絶対音階が彼のなかにあるのではないでしょうか。要するに音のとり方がピタリ、的確なのです。五感が鋭いのでしょう。あれだけ謡の節を、情感を込めてメロディックに謡える人は、五流を通じてもほとんどいないと思います。同じ時代に共に舞台に立てて、よかったなと思います。(第1部 終/第2部へ続く)![]()

第2部 世阿弥の生きた時代 ▶

協力:観世宗家

二十六世観世宗家 観世清和(かんぜ きよかず)

1959(昭和34)年東京生まれ。父は二十五世観世宗家 観世左近(元正)。1990(平成2)年 家元継承。室町時代の観阿弥、世阿弥の流れを汲む 観世流の二十六世宗家として、現代の能楽界を牽引する。国内公演はもとより、フランス、インド、タイ、中国、アメリカ、ドイツ、ポーランド、リトアニアなどの海外公演、及び「箱崎」「阿古屋松」などの復曲、「利休」「聖パウロの回心」をはじめとする新作能にも意欲的に取り組んでいる。

芸術選奨文部大臣新人賞、芸術選奨文部科学大臣賞受賞、フランス文化芸術勲章シュバリエ受章。重要無形文化財「能楽」(総合認定)保持者。(財)観世文庫 理事長、(社)観世会 理事長、(独)日本芸術文化振興会評議員、(一社)日本能楽会 常務理事、日本中国文化交流協会常任委員。著書に『一期初心』などがある。

インタビュアー:the能ドットコム 内田高洋(うちだ たかひろ)

京都大学で宝生流のサークルに入ったことをきっかけに、能楽に魅了される。以降、シテ方宝生流の謡と仕舞を中心に、森田流の笛や葛野流の大鼓の稽古にも勤しみながら、能楽全般について、実践と鑑賞そして学びの日々を送る。現在、シテ方宝生流の機関誌「宝生」の編集・原稿制作にも携わっている。