|

|

|

| > Top > 支える人びと > 宮本卯之助 |

|

|

|

|

撮影:大井成義 |

宮本卯之助商店は、東京・浅草に店を構える太鼓や神輿、祭礼道具の専門店。能楽用には小鼓・大鼓・太鼓を製造販売する一方、宮内庁御用達として雅楽の楽器を納め、浅草三社祭へは神輿を提供している。

盛夏の頃。みずからも能楽を学ぶ、社長の7代目宮本卯之助氏に、伝統技術を伝えることの意味、能楽との関わりなど、多面的にお話を伺った。

同店の社是は「義を重んずる」、すなわち「正しいことを行う」こと。その心を伝えることこそが、技術伝承の正しいあり方である。そう語る宮本氏の品の良い語り口には、強い意志を含んだ重みがあった。こちらの姿勢が正されるように感じた。

|

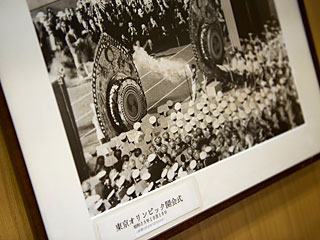

1964年(昭和39年)の東京オリンピック開会式を彩った、大型の火炎太鼓。宮本卯之助商店本店内には、歴史を物語る写真を展示するコーナーが設けられている。(撮影:大井成義) |

創業は江戸時代。土浦の地で太鼓店を始める

創業は1861年(文久元年)。今から150年近く前の時代です。私の7代前の当主が、現在の茨城県土浦市で、太鼓の店を始めました。昔は馬具も取り扱ったと言いますが、「太鼓をやるなら、人口、需要の多い浅草がいいだろう」と勧める人があって、4代目の卯之助が1893年(明治26年)に上京し、浅草に太鼓店を開きました。当時、土浦から舟で利根川沿いに渡ってきたと伝えられていますが、時代を感じますね。

能楽用の打楽器は、明治時代から

古いカタログは焼けてしまい、厳密に正確なところはわからないのですが、明治時代の後期には、能楽用にも太鼓類を納めるようになったようです。古い製造年の小鼓の皮の裏や大鼓に、当店の印が押されていますからね。

以降、全般的に能楽の先生方に納め、さらには国立能楽堂の囃子方養成事業にも、設立当初から協力し、楽器を納めています。

宮内庁御用達として、雅楽器を納める

1926年(大正15年)、大正天皇御大葬用楽器一式を謹製し、これを皮切りに、宮内庁御用を賜るようになりました。

また東京オリンピックの開会式には、大型の火炎太鼓を提供しました。私の父が行ったことですが、ずいぶん思い切ったことをしたな、と思います。ほとんど見返りはなかったようです。高さが8メートルもあり、長く倉庫の中で無用の長物と化していました。それがここ20年ほどは一転して大活躍しています。宮内庁で演奏旅行をするときに貸し出して、年数回は使われています。まったく何が幸いするかわかりません。太鼓をただ一生懸命作ってきた結果ですね。

|

小鼓の販売の他に、修理や調整を頼まれることもあるという。(撮影:大井成義) |

能楽の楽器づくりは、元禄期に頂点を極めた

能楽の楽器は、江戸時代中期、ちょうど元禄の頃に頂点を極めたんですよ。当時の能楽師は、幕府、各藩に召し抱えられ、それに伴って胴工(打楽器の胴を製造する人)もいました。その頃は、逸品づくりに存分に取り組める環境がありました。権力者のバックアップで、お金にも、時間にも糸目をつけず、良いものを作ることができたわけです。そのレベルに、我々が近づくことはできても、追いつくことはなかなかできません。

これは何も日本の楽器だけではなく、ヴァイオリンのようなクラシック音楽の楽器も同じだと思います。ストラディバリウスのような名器が生まれた時代と、今の違いです。

我々としては、当時の銘品をまず模倣し、内部のかたちを研究して近づける努力をしていきますが、それを超えるものとなると難しいですね。心構えはしっかりしているつもりですが、昔の人たちは、殿様の命を受け、失敗したら遠島、切腹もありますから、命がけだったと思われます。そこに差があるのかも知れません。

また良い素材が入りにくくなっていることも、足を引っ張っています。これは能楽のさまざまな作り物についても同様で、能楽界全体の問題でもあるのです。

|

|

鼓の制作過程の一コマ。鉄輪に仔馬や馬、牛の皮を張って縫い合わせた後、天日干しをする。(撮影:大井成義) |

尽きない面白さ。楽器づくりは奥が深い

たとえば小鼓を例に出しますと、胴の内部の形状にさまざまな特徴があって、大変奥深いものです。たとえば鉋目(かんなめ)と呼ばれる、すり鉢状の部分も作者の違いで、多岐にわたる変化が見られます。研究しつくせないほどです。表の蒔絵にも、あっと驚くような、すごいデザインもあって面白い。大鼓、太鼓、いずれもそういうところがある。仕事の追求は、やりがいがありますね。よい製品づくりに、挑みつづけたいと思っています。

能楽をサポートする立場から考える

私自身、はじめ観世流の故・坂真次郎師、その後、坂真太郎師について謡を習い、能の素晴らしさは実感しています。ところが今、残念ながら停滞気味だな、と感じるところがあります。人気の出た薪能も少し一段落し、稽古人口も減少気味です。これは私たちの事業にも影響してきています。

能は、600年もの歴史があり、幽玄美、様式美、音曲を含め、すべてが完成されて観る者を魅了します。外国人にも理解してもらえ、いわゆる世界無形遺産にも指定されています。伝統芸能、音楽として揺るぎないものですが、将来に対して何かやっていかなければ、という危機意識をもっている人も多いと思います。

もう少し普及したら、能楽界の活性化にもつながります。若い人が興味をもって入ってくるといいのですが。「能はわからない」という人も多いし、見たこともない人もかなりいます。本当に残念なことです。

海外で、能を説明できなければ恥ずかしい

能を見たことも聞いたこともないという人を、まずなくさなければいけません。今、海外に出ていく人が増えていますが、能、歌舞伎、文楽など、伝統芸能をまったく知らないというのでは話にならない。外国人でも見る人がいて、興味をもって研究する人もいます。外国の方が伝統の文化について、尋ねてきたのに、何も答えられなくては、恥ずかしい限りです。

米国をはじめ、日系人の社会では、和太鼓が大変盛んです。華道や茶道などにもとても熱心に取り組まれています。機会が限られていても、きちんと自分のルーツ、文化的なアイデンティティを大切にする姿勢があります。日本では恵まれた環境なのに、そういう姿勢が失われている。明治時代にしっかりあった日本文化の根元、足元がぐらついている。

能は素晴らしいものですから、それを素養としてもち、能をわかる人が増えてほしい。私は、能は西洋のオペラよりも高い境地を極めていると思いますが、そこを海外に出ていく人たちも、伝えられるようになってほしいと思います。

老舗の長男として、店を継ぐべく修業を重ねる

古い店舗の長男に生まれて、小さい頃から店を継ぐようにレールを敷かれていました。高校時代から店を手伝い、現場の仕事もかなりやりました。子ども時代を知る職人さんにも、厳しく指導を受けながら育ってきました。大変な仕事だということを、見て体感しながら、日々努めてきたつもりです。ほかに目を向けることもあまりなく、結果的には良かったと思っています。

この時代でも変わらぬ職人たち

職人は、太鼓と神輿を合わせて二十数名はいます。昨今は、こういう伝統技術の職人の減少が言われますが、おかげさまで当店の職人の数は減っていません。若い人も入り、うまく循環しています。決してきれいではなく、楽でもない仕事で、どうして当店に入ってくるのか。不思議な感じもしますが、誇れるものを作り、やり遂げる、そこに魅力があるのかも知れません。

多くの若者が門をたたいてきますが、採用に至るのはわずかです。やはり目的をもって応募してきた人でないと難しいですね。

技術の伝承とは、心を伝えること

当店で社是に掲げるのは「義を重んずる」すなわち「正しいことを行う」こと。「宮本重義」として、浅草三社祭りにご提供する神輿にも入れています。この言葉と精神は、毎日職人の皆さんにも語っています。これは実に難しいことですが、徹底していかなければなりません。

当店は祭礼の道具や楽器ほか、神事に関わる仕事をしています。能もまた神事の側面をもっています。楽器を作る立場として、身を正さなければいけない。いい加減な気持ちではできません。職人のなかには、そういう精神を頭で理解するのが不得手な面もありますが、日々の仕事を通じて体に染み付き、自分は伝統を受け継ぐ職人なんだという責任感が、だんだん出てくればいい。そう思っています。生活を成り立たせる仕事の域を超えたところに入るには、年数がかかります。10年で技術は一通り身につきますが、それはかたちだけですね。心が育ち、本当に熟練するために経験と年齢を重ねる必要があります。一生勉強でしょう。

|

|

宮本卯之助商店本店から車で5分ほどの距離にある「太皷館」内部。世界各地からの太鼓や宮本家所有の雅な胴コレクションが見られる。(撮影:大井成義) |

能楽師の先生方を手厚くサポートする

自分も習っているかといって、能楽師の先生方と特別なお付き合いがあるわけではありません。大切なお客様であり、良いものをつくっていく有難いアドバイザーです。ご期待、ご信頼に応える製品づくりで、その舞台をサポートして続けていこう、と思っています。

一方で、こういうこともありました。小鼓方大倉流宗家の大倉源次郎師が、沖縄の石垣島に古い時代に伝えられた能、小鼓について研究、復元に取り組まれたことがあります。現地での調査、講演に私も同行し、さらにその後、当地に伝播し、変化した小鼓の復元をお手伝いしました。このほか、ご指導を受ける坂先生とは、グループで能楽ゆかりの地に旅行し、能の世界の理解を深めています。

楽器の楽しさを味わってほしい

たとえば小鼓は、「ポ」「プ」「タ」「チ」の四種の音を、瞬時に切り替えて繊細な音を奏でます。手で激しく打つ大鼓も、実に微妙な味わいの音を出すことができます。太鼓も言うまでもなく、撥で打つ爽快な音があります。それぞれに良さがある。いろんな人が、能楽堂に足を運び、能を見て、能を知って、そういう囃子の音楽にも親しんでほしい。そう願っています。

「太皷館」、「宮本スタジオ」をつくった理由

1988年(昭和63年)に世界の太鼓を集めた資料館「太皷館」を、1993年(平成5年)には太鼓などの演奏空間として「宮本スタジオ」を、オープンしました。

「太皷館」には、今までコレクションしてきた世界の太鼓約800点を収蔵し、うち200点を入れ替えて展示しています。一方、「宮本スタジオ」は、音の大きい太鼓を思い切り叩ける場がほしい、という声に応じたもので、和太鼓教室などにも使われています。いずれも「やるぞ」と気負って始めたものではなく、日常の活動から自然な流れでできました。能楽とは、直接関係ありませんが、こうした普及活動も大切に思い、行っています。(インタビュー:2008年8月)

プロフィール

1941年、東京・浅草に生まれる。1964年明治大学商学部卒業後、翌1965年、家業である株式会社 宮本卯之助商店に入社。1975年同社代表取締役に就任。1988年世界各地の太鼓を展示する「太皷館」を開館。1993年、邦楽教室や和太鼓練習所として活用されている「宮本スタジオ」を開設。2003年、七代宮本卯之助を襲名。

宮本卯之助商店ホームページ

|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|

Copyright©

2026

CaliberCast, Ltd All right reserved.