|

|

|

| > Top > 支える人びと > 髙津紘一 第3部 |

|

|

![]() 第1部 修行のあゆみ

第1部 修行のあゆみ

![]() 第2部 能面への思い

第2部 能面への思い

![]() 第3部 能面工房にて

第3部 能面工房にて

第3部 能面工房にて

髙津さんに、実際の作業場で、能面制作のプロセスをお見せいただきました。

|

撮影:森田拾史郎 |

能面の素材

狂いの少ない檜を素材に、7寸×5寸の板(厚みは2寸5分、3寸)の形に切り出されたものが使われる。(1寸は約3cm。近年は22cm×15cm×7.5cmなどメートル法で切り取った材がよく販売されている)

髙津さんのコメント:能面は、5ミリでも縮んだら、表情がえらく落ちこんでしまいます。檜は反りの出にくい安定した材であり、油脂が適度に含まれて耐久性もあるので、能面には最適です。油脂があるということは、後にシミとなって出てくることもありますから、場合によっては油抜きをしなければなりません。ただ、油脂によるシミの出具合が絶妙で、時代感が出たり、名品になったりする場合もありますから面白いところです。檜のなかでも尾州檜は最高の素材です。

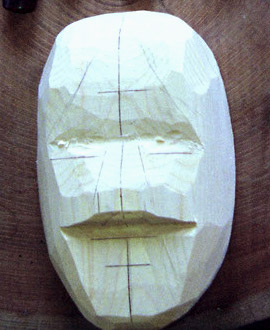

能面制作のプロセス

大まかには、「彫り」と「彩色」のふたつのプロセスがあり、この間に木地の仕上げや裏面の漆塗り、油抜きなどのプロセスも入ってくる。

彫り

髙津さんのコメント:能面には、何百年も伝わってきた形式があり、寸法も決まっています。それに基づいた素材をもとに、相対的な能面の輪郭を書き込んでいきます。それから彫る、つまり面を打っていくのですが、実際の打ち方は、人によって方法論が違ってくるんですよ。能面師一人ひとりが自分に合った方法で、行っています。いきなり側面だけ取ったり、最後にいらないところを切っていく方法もあります。なかなか言葉で表現するのは、難しいですね。

|

|

「近江女」を打つ髙津さん。はじめに、不要な部分を落としていく。 その滑らかな動きに、視線は釘付け。(撮影:森田拾史郎) |

静かで張りつめた雰囲気の「彫り」の作業場。(撮影:森田拾史郎) |

|

|

おびただしい数のノミ。 「使いやすいものをそろえていたら、自然にこうなりました」(髙津) (撮影:森田拾史郎) |

打ち上がった「般若」の面。角はあとで据える。(撮影:森田拾史郎) |

彩色

髙津さんのコメント:彩色はとても時間のかかる工程です。塗っては乾かし、の工程を何度も繰り返した後に中塗りをして、さらに上塗りします。何度も塗ることのよって、表情の深みが出てくるのです。面によって色は微妙に調合して作っていきます。そのさじ加減で、雰囲気を変えていくこともあります。曲趣によって沈んだ白がいい、赤みがほしい、といったことに配慮していきます。

また特に最後の、目の辺りなどに墨を入れたりするときの筆づかいには、集中した作業が求められ、気を使います。失敗したら下塗りからやり直しですからね。

|

|

色が綺麗に整理された彩色の作業部屋。(撮影:森田拾史郎) |

小指を支点と定規にして、一気呵成に描く。まさに妙技。(撮影:森田拾史郎) |

(インタビュー:2011年1月)

髙津紘一 プロフィール

能面師。1941年神奈川県平塚市に生まれる。1964年能面師を志し、京都を主な拠点に修業生活に入る。1987年小田原城にて“髙津紘一特別能面展”(小田原市主催)開催。1991年丹波篠山能楽資料館の研究員となり、以来、古面の研究および修復に携わる。2008年早稲田大学演劇博物館主催「現代能・狂言作家展」に出品。2010年玉川大学教育博物館主催「現代能面・狂言面三人展 髙津紘一・伊藤通彦・岩崎久人」に出品。同年11月には、イタリア、パドバにて「イタリアの仮面作家ドナート・サルトーリと髙津紘一の能面展」(後援:ベネチア大学、パドバ大学、イタリア国際交流基金)開催。1994年ロータリー文化奨励賞、2003年神社本庁功労賞受賞。著作に『能面の彩色』(玉川大学出版部)、『能面を打つ』(玉川大学出版部)、『能面の風姿』(東方出版)など。

2011年11月2日、髙津紘一さんが亡くなられました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|

Copyright©

2026

CaliberCast, Ltd All right reserved.